Por: Darío Mizrahi

Las 5 grandes amenazas del Siglo XXI. Segunda Parte (Ver La Amenaza Nº 1: La disolución de la familia)

Nada genera más miedo que la violencia. Sufrir una muerte violenta, o peor, que un ser querido la sufra, es en todo el mundo la principal preocupación de los habitantes de las grandes ciudades.

Nada genera más miedo que la violencia. Sufrir una muerte violenta, o peor, que un ser querido la sufra, es en todo el mundo la principal preocupación de los habitantes de las grandes ciudades.

Es un temor que atraviesa las clases sociales. Si bien en los círculos más politizados suele considerarse que los reclamos contra la delincuencia son “de derecha” o “clasistas”, no podrían estar más equivocados: las principales víctimas de los crímenes violentos y los más interesados en que mejore la seguridad son los más pobres.

Pero a pesar de que los delitos en ocasión de robo son los que se llevan todo el protagonismo, son sólo una parte del gran problema de la violencia descontrolada.

No es casual que la delincuencia sea identificada como inseguridad. Si ése es el nombre que se impuso no es porque lo hayan adoptado los medios de comunicación y las personas sean autómatas que repiten todo lo que oyen, sino porque realmente representa su sentir. Distintos factores se conjugaron en los últimos años para que los habitantes de las ciudades se sientan cada vez más desprotegidos y la incertidumbre se haya apoderado de su vida.

La crisis de la familia, de la que se habló en la última entrega del blog, y la crisis de la sociedad y del Estado, de la que se hablará en la siguiente, favorecieron el desarrollo de un individualismo creciente. Este individualismo no debe ser entendido como egoísmo. Se trata de comprender que la vida estaba antes protegida y en gran medida determinada por distintas instituciones (familia, Estado, sindicatos, clubes, asociaciones barriales) que ya no son tan eficaces para cumplir esa función.

Entonces, las personas afrontan los riesgos del mundo contemporáneo en soledad, sin tener más que a sus seres queridos para apoyarse. Eso genera incertidumbre, desprotección y miedo, y favorece que la violencia criminal se perciba como una amenaza más grande. Lo mismo ocurre con los problemas laborales, económicos o afectivos: despiertan más inquietud porque hay que asumirlos solos.

Pero esa es una pata del problema: cómo es sentido. La otra es que, por los mismos motivos, la violencia no sólo genera más temor que antes, sino que efectivamente se cobra más víctimas que antes.

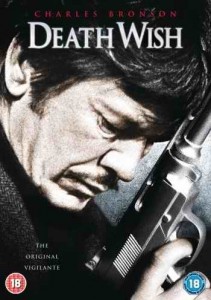

Entre los años setenta y ochenta aumentaron los asesinatos en las principales ciudades del mundo, convirtiendo al crimen en una de las principales preocupaciones urbanas. Esto está muy bien documentado por películas como Harry, el sucio y El Vengador Anónimo, que empezaron a popularizarse por esos años con un mensaje muy discutible, ya que legitimaban la justicia por mano propia como una respuesta.

Pero, como decía anteriormente, la violencia para robar es sólo una parte del fenómeno. No sólo hay que agregar el problema sin solución de las bandas narcotraficantes, sino la violencia de la que participamos prácticamente todos. La que se ve en el aumento de los accidentes de tránsito, generalmente ocasionados por una forma violenta de manejar, que no mide las consecuencias que puede tener sobre uno y sobre otros. La violencia en el fútbol, que no protagonizan sólo los barras, sino también los plateístas que putean gratuitamente a cualquiera y que incluso arrojan objetos a los rivales. En fin, la violencia que se ve todos los días en la calle, cuando empujamos a otro para pasar, cuando no le cedemos el paso aunque le corresponda o cuando lo agredimos ante cualquier cosa que haga si no nos gusta.

En todos los casos, la raíz de la violencia es la misma: el caos y el descontrol. Aunque les cueste admitirlo a quienes miran al Hombre con más optimismo, la violencia es imposible de erradicar de las relaciones humanas. No sólo porque la historia lo muestra, sino por un hecho incontrastable: las personas somos conflictivas. Porque nacemos y la sociedad, desde el comienzo mismo de nuestra vida, nos quiere hacer a su manera: obligándonos a controlar los esfínteres, enseñándonos que no podemos hacer lo que queremos cuando queremos, imponiéndonos un lenguaje y un larguísimo conjunto de modales. Eso genera conflictos, represiones y reacciones.

Si a eso agregamos que somos seres que no pueden vivir sin desear, llegamos a un panorama irremediable: mientras haya gente viviendo en sociedad habrá violencia.

Pero eso no significa que esa violencia esté siempre descontrolada. Si no, tampoco sería posible la sociedad. El mejor ejemplo es el boxeo. ¿Qué lo diferencia de una pelea callejera? En ambos casos se trata de dos personas golpeándose, buscando lastimar al otro. En ambos hay mucha violencia.

Pero mientras en la pelea callejera todo es posible -uno puede sacar un cuchillo o un revólver, se puede patear hasta la muerte a alguien una vez que cayó al suelo y cinco personas pueden darle sin compasión a una sola-, en el boxeo la violencia está absolutamente regulada. Sólo se puede golpear de cierta manera, en determinados lapsos de tiempo y ante la mirada de una serie de autoridades que deciden qué es válido y qué no, y hasta qué punto se puede continuar con el combate.

Cuando la violencia está controlada, encauzada, el mundo no se convierte en el país de las maravillas, pero se vuelve un lugar habitable.

Si algo distingue a las últimas décadas del Siglo XX y a la primera del XXI es un aumento mundial del descontrol. Los citados cambios en la familia, en la economía y en la sociedad, que vinieron de la mano de un individualismo creciente, tuvieron como consecuencia la pérdida de eficacia de las instituciones reguladoras de la sociedad.

Esto provocó un descontrol de la violencia, y un aumento de la angustia creada por el miedo a ser víctima de la violencia.

La expresión más descarnada son los barrios marginales en las grandes urbes. Son lugares abandonados por el Estado, ya que no hay policía, hospitales ni escuelas. Pero también fueron abandonados por el mercado, ya que tampoco hay centros comerciales, cines, teatros, oficinas. En contextos de fuerte desempleo, esos lugares se convierten en tierra de nadie. Y donde no hay autoridades establecidas, impera la ley del más fuerte.

Así crecen en importancia las bandas narcotraficantes o simplemente criminales, que se convierten en las dueñas (muchas veces en sociedad con los restos que deja el Estado: punteros políticos y policías corruptos). Muchos jóvenes, sin nada para hacer, encuentran en esas bandas su único y corto destino. Y las familias que aún en las peores condiciones logran mantenerse constituidas sufren las consecuencias de vivir bajo un régimen de terror.

Pero hay esperanza. Si bien no cede el problema de fondo, que parece ser que vivimos en un mundo en el que las personas nos resistimos cada vez más a ser reguladas, hay Estados sobrevivientes que con iniciativa y creatividad lograron dar respuesta a muchas de estas amenazas.

Creer que el problema de la violencia, en particular el de la violencia criminal, se resuelve con más policías o penas más duras es tan ingenuo como creer que se soluciona sólo dándole comida y trabajo a quienes no lo tienen. Esas suelen ser, en el mejor de los casos, respuestas parciales, incompletas. Y en el peor, consignas vacías para seducir al público conservador o progresista, según el caso.

La violencia sin control es un problema social muy profundo, que tiene que ver con el debilitamiento de una serie de instituciones y con el caos que eso generó. Por eso, los Gobiernos que implementaron políticas exitosas fueron los que desarrollaron planes integrales de reforma del Estado, combinando medidas de seguridad, de contención social, de administración pública, de tránsito, etc. El objetivo perseguido por cada una de esas políticas: encauzar las conductas erráticas que tenemos todos los ciudadanos del Siglo XXI, y contener la violencia que desatan.

Los dos ejemplos más destacados son colombianos. Sergio Fajardo, alcalde de Medellín entre 2004 y 2007, y Antanas Mockus, que gobernó Bogotá de 1995 a 1997 y de 2001 a 2004, elaboraron originales políticas de seguridad con fuerte énfasis en la inclusión social y en el control estatal, que en muy poco tiempo obtuvieron notables resultados.

El problema está ahí, desatado y provocando terribles consecuencias. Las soluciones también están ahí, disponibles. Sólo hace falta voluntad política y la suficiente apertura mental para comprender que es algo que no se resuelve apelando a dogmas, sino con pragmatismo y creatividad.